Recherche

岸上穣氏 Interview

東京都交響楽団でホルン奏者として活躍され、Travel Brass Quintet、Brass Ensemble ZERO、つの笛集団、東京シンフォニエッタなど、様々なアンサンブルでも多彩な演奏活動を展開されている岸上穣氏氏。その経歴や現在の活動、また愛奏するハンス・ホイヤーの“K10”について、お話を伺いました。(取材:今泉晃一)

きちんと教えてもらうことの大切さを実感しました

まず、ホルンを始めたきっかけからお話しいただけますか。

岸上(敬称略) 4歳のときから音楽教室でピアノを始め、小学生高学年まで続けていました。音楽はずっと好きだったので、中学に上がって「ブラスバンド部」に入りました。どちらかと言えば軽音楽部に近く、サックス、フルート、トランペット、トロンボーンなどの楽器が中心で、ポップスを演奏することが多かったです。

叔父が読響のフルート奏者だったこともあり、はじめはフルートをやりたかったのですが人気が高く入れず、第2希望のオーボエは楽器自体がなく、いろいろな楽器を試してみた結果最初から音が出たのがホルンだったので、ホルンに決まりました。

ポップス中心ですが決して裏打ちばかりではなく、メロディや対旋律などをよく吹いていました。ただ、譜面がïnFで書かれていることを教えてくれる先輩もいなくて、指遣いも含め独学で1年間やっていました。2年目に地域の講習会に参加して初めてホルンの先生に教わって、いろいろなことを知りました。楽器の楽しさも少しずつわかり、きちんと教えてもらうことの大切さも実感しました。そこで読売日本交響楽団(当時)の冨成(裕一)先生にレッスンを受けることにしました。

中学3年生のときに東京から京都に引っ越して、大人数の吹奏楽部に入り、初めて同級生や後輩にホルンの人がいるという状況になりました。それに影響を受けて「本格的にホルンをがんばりたい」とより強く思うようになり、堀川と呼ばれる京都市立音楽高校(現・京都市立京都堀川音楽高校)に進むことにしました。

かなりホルンに熱中していたのですね。

岸上 でも、中学のうちはなんとなく気恥ずかしいというか、エネルギーのかけ方がわからなかったんです。変わるきっかけを与えてくださったのが、中3のときに習うようになった京都市交響楽団(当時)の小山亮先生でした。小山先生に習っていた同世代にも上手な人たちがいて、先生にもはっぱをかけられて、エネルギーの使い方もだんだんわかってきました。疑問点を全部解決してくれるような先生だったということも大きかったですね。

高校時代にはサンクト・ペテルブルグ・フィルが来日して、チャイコフスキーの交響曲第4番と第5番を演奏したのを聴きに行ったのですが、ホルンセクションが自分の想像をはるかに超える表現をしていて、その音を聴いて「エネルギーを使う」ということがどういうことか、実感できたように思います。

また、高校2年生のときには学校でヨーロッパ旅行があり、ウィーン国立歌劇場の演奏を聴いたのも印象的でした。《トゥーランドット》だったのでホルン的にはそれほどではなかったのですが(笑)、オーケストラの音といい、劇場の雰囲気といい、非常に大きな経験でした。

大学は、東京藝大に進みました。

岸上 事情があり公立の大学しか行けないということになり、東京藝大と京都芸大を志していたのですが、当時東京藝大の教授だった守山(光三)先生が高校でマスタークラスを開いてくださったときに、奏法を言葉にして分かりやすく解説してくださり「この先生だ!」と思い、東京藝大を目指そうと思いました。

まず「君のタンギングは関西弁」と言われて、「発音は話している言葉に影響される」と舌や口の中の構造などをいろいろご説明いただきました。それまで音楽的なアプローチに対してイメージをふくらませるタイプの先生が主だったので、ここまで理論的に言葉で説明してくださる先生というのは初めてで、非常に印象的でした。自分自身、関西弁が音に現れているなんて意識したことがありませんでしたから。

大学時代は3年間守山先生に習って、最後の1年間は今東京都交響楽団で同僚の西條(貴人)さんに習いました。守山先生には「現役のプレーヤーにも習った方がいい」と言われて、西條さんが東京藝大に赴任されて初めての生徒になりました。

守山先生とはまったく違うタイプで、レッスンの内容も全然違いましたし、僕も4年生のときには仕事をたくさんいただける状況だったので、それに対して中堅の現役奏者のアプローチでレッスンしていただけるというのは大きな刺激になりました。都響にエキストラで呼ばれるようになったのもそれからだったと思います。

岸上穣氏(写真右)

岸上穣氏(写真右)

ドイツでは2つの歌劇場オーケストラで活動

大学を卒業してからドイツに留学されたわけですね。

岸上 留学よりも就職したかったんです。ただ、ちょうど国内のオーケストラに空きがない時期だったということもあり、いっそのことドイツに拠点を移して、日本で席が空いたときにオーディションを受けに来ようと考えました。さらに、オペラハウスで毎日違う演目をやるということに憧れがあり、日本ではそれが難しかったということもあってドイツに行きました。

最初は父に仕送りしてもらいながらフランクフルト音楽・舞台芸術大学に通い、エサ・タパーニ先生の教えを受けつつ、2年くらいのうちに歌劇場のオーディションに受からなければあきらめようと思っていました。幸い、向こうに行って2~3か月でオーディションに合格しました。

ドイツにいると山のようにオーディションがあるんです。招待状が来ないと受けられないのですが、タパーニ先生のところにはかなり来ていたので受けようと思えばいくらでも受けられる環境でした。日本とは全然状況が違いますよね。

ドイツでは、デトモルト国立歌劇場とヴィースバーデン・ヘッセン州立歌劇場という2つのオーケストラで活動しました。実はデトモルトのオーディションの後にヴィ―スバーデンのオーディションを受ける予定でしたので、最初からそういう契約で入り、ヴィ―スバーデンに受かったのでデトモルトのオーケストラは2週間で契約解除しました。

デトモルトはプラクティカントという研修生としての枠で、役割も2,3,4番ホルンの穴埋め的な条件だったのですが、ヴィ―スバーデンは1、3番ホルンで契約団員といっても正規団員とほぼ同じ待遇であるなど、まるで条件が違ったのでヴィースバーデン・ヘッセン州立歌劇場でやっていくことを決めました。

まだドイツ語は全然話せなかったので、とりあえず小節数がわかればと、数字だけは日本にいる間に確実に覚えて行こうと意気込んでいたのが救いだったかもしれません。マルク・ピオレさんというフランス人の指揮者で、自分の音楽観に対してものすごく明確でかつ厳しかったのですが、最初に団員の前で「英語とドイツ語どっちで話せばいい?」と親切に聞いてくれて。それを聴いた楽団員が「ドイツ語に決まってる!」とはやし立てる、そんな雰囲気の良いオーケストラでした。

でも歌劇場はレパートリーを覚えるまで大変という話をよく聞きますが。

岸上 大変どころの話ではなかったです(笑)。初めての曲なのに平気で1stを任されたりしました。ただし、ホルンセクションの真横でスコアを見ながら曲を勉強させてくれる機会もあって、それは非常に大事な時間でした。ワーグナーやR.シュトラウスはもちろん、バレエ公演として《春の祭典》などもやるようなオーケストラだったので、そういうときだけは予習させてくれましたが、プッチーニとかヴェルディなどの場合は「はい、どうぞ」といきなり吹かされました(笑)。

1、3番ホルンだったのでソロ的なところもたくさんあり、「この場所で本当に合っているんだろうか」と最初はドキドキしました。ただ横にいるベテランの下吹きたちが親切で、すごくサポートしてくれました。1人はドイツ人女性、1人は東ドイツ出身の気難しそうなおじいさん、もう1人がネイティブアメリカンというバラエティに富んだ下吹きメンバーでした。

ヴィ―スバーデンの歌劇場にはどのくらいいたのですか。

岸上 結局1年くらいでした。もともと休団していた人の代わりに入ったのですが、その人が復帰するという話があったので、他のオーディションを受けようと思いました。ちょうど夏休みで日本に帰っている間に都響のオーディションがあったので、「絶好のチャンス」と思って受けてみたら無事通ったのでラッキーでした。

フランクフルトの大学は一度休学して、都響の試用期間が終わってから復学し、卒業してから帰国しました。卒業試験は、リサイタルを2日間というもので、いい経験でしたね。

岸上穣氏(写真右)

岸上穣氏(写真右)

いろいろなことを考えられて、オールマイティに吹ける人が良い3番吹き

東京都交響楽団は、中から見るとどのような印象ですか。

岸上 都響は音楽鑑賞教室など教育的なプログラムも多く、先生の立場のメンバーもいて「子どもたちのためにいい音楽を届けたい」という気持ちが根底にあります。しかもエリアフ・インバルという素晴らしい指揮者がめちゃくちゃ高い要求をしてくるので、みんなピリピリするくらい真剣でした。ドイツで在籍していた歌劇場のオーケストラはもっと大らかでしたので、ドイツで言うと放送交響楽団に近い雰囲気だと感じました。

ポジションとしては?

岸上 ずっと3番ホルンです。ごくたまに1番を任されることもあります。3番は低い音を要求されることも多いので、上吹きとは言ってもちょっと特殊です。ブラームスなどでは1番より高い音を吹いたりと、性格をコロコロ変えることが求められるポジションですが、そこが楽しさだと思っています。

世の中には(特にアマチュアオーケストラでは)「1番を負かしてやる!」と思って3番を吹いている人も多いように思います。そういう野心も大事ですが、オーケストラにとってそれが良いアプローチかというと、決してそんなことはありません。音楽全体の流れを考えながら、「こんなふうに持っていったら1番はこういう選択肢がある」などと考えながら作っていくことになるので、ある意味経験が求められるポジションだと思います。

下吹きの人がそれに付いて来てくれて、2、3、4番で作ったところに1番がどう乗るのか、楽しいですよね。1番がバテて来たときは楽に吹けるようにしてあげるとか、逆に「ちょっと飛ばし過ぎかな」というときには冷静な方向に持っていくとか、そういう微調整もしています。

そんなふうに、みんなの意見を汲み取り、いろいろなことを考えられて、オールマイティに吹ける人が、良い3番吹きなんじゃないかなと思いますね。今、都響は首席が西條さん1人でエキストラを呼ぶことが多いので、余計にそういうことを考える機会が多いです。ただ1番を吹けるスキルも持っていないと3番は吹けないので、1番を吹くような仕事はなるべく引き受けるようにしています。

数々のアンサンブルにも参加していますね。

岸上 大きいところではホルンアンサンブルのつの笛集団、それから金管アンサンブルのBrass Ensemble ZERO Tokyoなどがあります。

Travel Brass Quintetはもともと東京藝大の同期で結成した金管五重奏団ですが、日本全国で本番をたくさん行なっていて、今は0歳から入場できる親子向けの「絵本 de クラシック」という公演をメインに活動しています。プロの声優さんも呼んでスクリーン投影した絵本に音楽を付けるという内容ですが、その前に金管五重奏もきちんと聴かせて、楽器の説明もするという教育的なプログラムになっています。

そのほかにはザ・ホルン・カルテットというホルン四重奏、活動が滞っておりますがハンスホイヤーだけで編成されたDushiも復活したいですね!

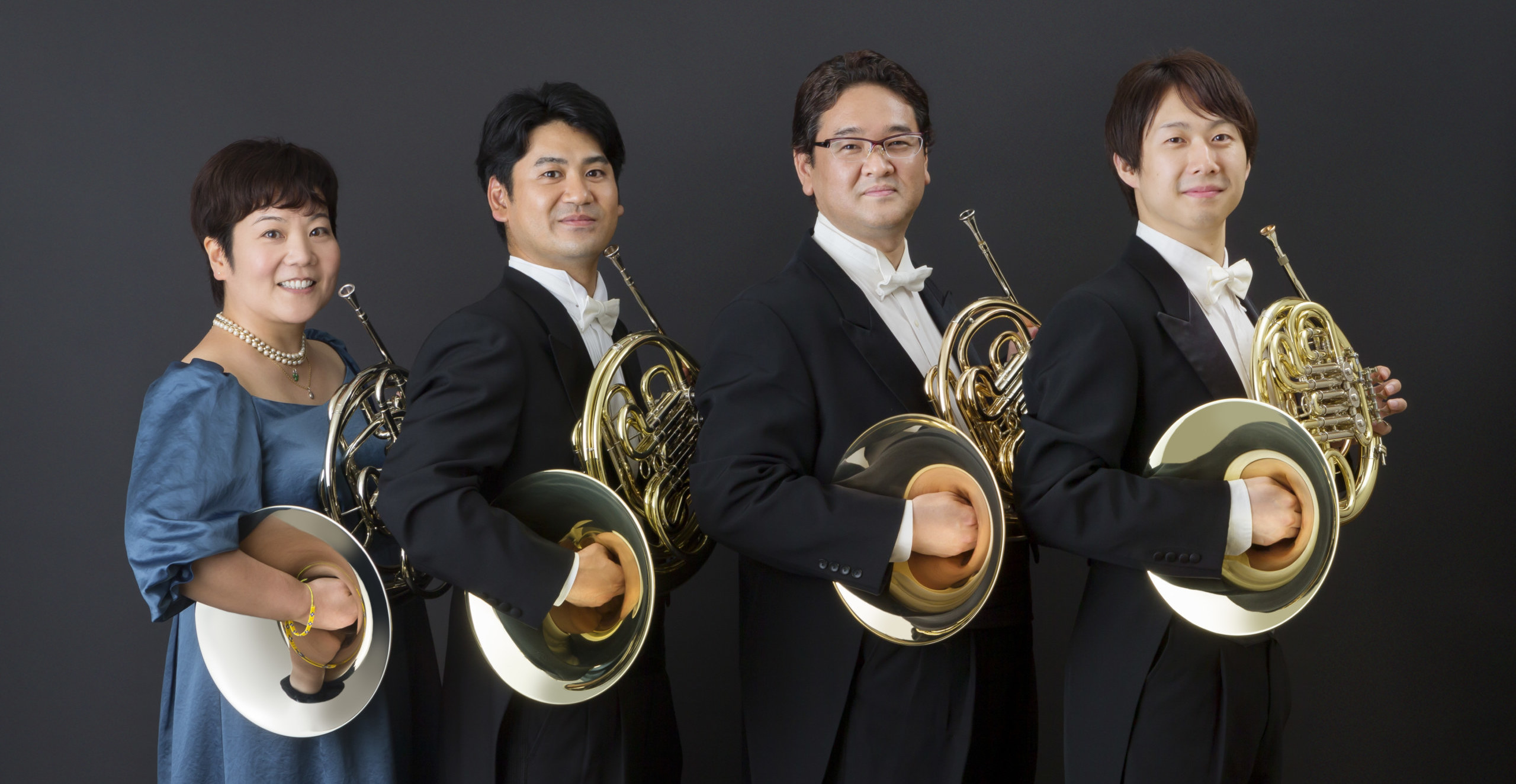

ホルンアンサンブル「つの笛集団」と岸上穣氏(写真右から三番目)

ホルンアンサンブル「つの笛集団」と岸上穣氏(写真右から三番目)

ハンス・ホイヤー特有の温かさは持ちながら、明るい音色を出せる

さて、今日はハンス・ホイヤーのお話が中心になるのですが、都響と言えばアレキサンダーというのはよく知られているところです。

岸上 都響では団の楽器であるアレキサンダー103を使っています。ただ、ハンス・ホイヤーのK10も持っていて、金管アンサンブルや室内楽、ホルンアンサンブルのつの笛集団などではそちらを使っています

K10という楽器に興味を持ったきっかけは?

岸上 6年くらい前のことですが、ハンス・ホイヤーを使った演奏会をするというお話をいただき、東フィルの田場(英子)さん、現在読響の上里(友二)さん、それから下田太郎さんとホルンカルテットをしました。そのときに「好きな楽器を選んでください」と言われていろいろ吹いた中で、自分がそれまで目指していた音色をそのまま出すことができて、そのとき吹くことになっていた1番に必要な華やかさをプラスすることが楽にできるのがK10でした。

後日つの笛集団の練習に持っていったら日高(剛)さんが真っ先に気づいて、「良い音してるじゃん」と言われて。それが嬉しくて、使うようになりました。

ハンスホイヤーだけで編成されたDushi(写真右から岸上穣氏、下田太郎氏、上里友二氏、田場英子氏

ハンスホイヤーだけで編成されたDushi(写真右から岸上穣氏、下田太郎氏、上里友二氏、田場英子氏

K10はどんな楽器ですか。

岸上 吹いていて窮屈さがなく、特に中音域がめちゃくちゃ吹きやすいです。アレキサンダー103だと音を自分でまとめていくことで音色の統一感が生まれるのですが、K10は音のツボが広めで自由度があるのでそこまで音をまとめる必要がないんです。音色に幅もあるので室内楽でどんな楽器とも合わせることができます。

音色という要素は、ホルンを吹く上でもっとも大事にするべきものだと僕は思っています。K10はケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団のマルクス・ヴィトゲンスさんの監修ということで、ドイツのベテラン奏者の目指している音色感が楽器にも反映していると思います。だから決してダークな音にはならない。

最近の日本のオーケストラでは、ホルンの音は温かみを求める反面ダーク寄りな印象が強くなっています。ドイツをはじめとするヨーロッパでは明るい音色が主流であり、僕がドイツにいたときと変わらず伝統を重んじております。だから自分としても明るく温かみのある音色を求めているのですが、ダークな音も出せなければならないとは思っています。でもそれを「日本のホルンの音」にはしたくない。やはり近くで出ている音を判断材料にするのではなく、ホールの客席に届いた音が明るく温かい音色である必要があると思っています。

〈ハンス・ホイヤー〉“K10”

〈ハンス・ホイヤー〉“K10”

そういう意味でK10は、近くで聴くと太くて柔らかな音に感じるかもしれませんが、実際にホールで吹くときちんと芯があって遠鳴りする音です。僕がこの楽器を使うのは、ハンス・ホイヤー特有の温かさは持ちながら、明るい音色を出せるというのが大きな理由なんです。もちろん、アレキサンダーのようにパリっとした音を出すことができますが、基本は力強さの中に温かみがあって、その音色が高音から低音まで全部の音域で容易に出せる。そこにストレスがない、という印象です。低音を鳴らそうと思ったときにも音が散った感じにならず、楽器の方でまとめてくれます。しかし、楽器のキャパシティを超えて無理やり鳴らそうとすると、主に吹奏感の変化で「これ以上は吹かない方がいい」と楽器が教えてくれるんですね。

それからこの楽器の面白いところは、マウスピースレシーバーが6種類付いていて、マウスピースの微妙なシャンクの違いにまで対応しているところです。マウスピースをたくさん持っていて、何種類も使い分けるような人にはいいですよね。僕の場合は、カップは変えていますが、リムだけはホルンを吹き始めたときから同じものを使っています。やはりリム周りが一番大切なので、そこがもっとも自分に合うマウスピースのシャンクが、楽器に合わないというケースがK10だとほぼなくなりますよね。

ハンス・ホイヤーというメーカーが伝統的に音色にこだわってきたことが感じられる

さて、今日はハンス・ホイヤーの801と801Jも岸上さんに吹いていただきました。どちらもハンス・ホイヤーの伝統的なガイヤータイプの楽器ですが、この2つのモデルの違いを含めて、吹いた印象を伺いたいと思います。

岸上 まずは801ですが、ガイヤータイプということで、アレキサンダー103やハンス・ホイヤーK10のようないわゆるクルスペタイプとは意識して吹き方を変えました。比較的手前にある抵抗感を当てにして息を入れるというクルスペタイプに対して、深いところにまで細めの息を吹き込むというのがガイヤータイプの特徴のひとつだと思います。

人によっては「軽い」と捉えられることもありますが、少なめの息でも楽器本来の音が鳴るんです。つまり比較的少ないエネルギーで吹くことができるということで、要は「きつくない」と言えます。でも、きちんと明るい音であり、音量を増していけば金属的な音色を出すこともできる。ハンス・ホイヤーというメーカーが伝統的に音色にこだわってきたことが感じられます。

また、ホルンで重要なゲシュトップが鳴らしやすいというのもポイントです。吹奏感が軽めということもありますが、ベルの太さも中庸(M)なので、手の小さい日本人でも楽にふさぐことができるのです。

鳴らしやすい上に、僕が大事だと思っている要素を魅力として備えている楽器だと思いますね。

写真左から〈ハンス・ホイヤー〉“801”、“801J”

写真左から〈ハンス・ホイヤー〉“801”、“801J”

もう1台の801Jの方は、「日本専用モデルで、801の価格を抑えた仕様」となっています。

岸上 801もそうでしたが、ガイヤータイプの楽器は必然的に右側が重くなるので、ベルを膝に置いてしまいがちになりますが、でも、そうすると響きは明らかに減ってしまいます。

その点801Jの方は重量が少し軽いので、右手の負担も減るのではないかなと思います。801と比べてみると、まずマウスパイプのあて金がありませんが、吹奏感に関してはあまり違いを感じませんでした。それからロータリーキャップの彫刻を省いているとか、左手の小指掛けが可動式である801に対して801Jでは固定式になるなど、細かなところでコストダウンを図っているのでしょう。

音は、801Jの方がより明るく聴こえますよね。日本向けの楽器がこういう明るい音を持っているのは個人的には嬉しいですね。それから、ゲシュトップが楽にできるというのも801と共通する良さです。今は中学生が吹奏楽でやるような曲でもゲシュトップが出てきますからね。ゲシュトップというのは決して「特殊奏法」ではなく、ホルンが本来持っている音色のひとつだと思っていますから、大事にしたい。そういう意味でも、801Jは軽さがポジティブに働いて音色を作りやすくしているということで、積極的に選ぶ価値のある楽器だと思います。

801にも共通することですが、これらの楽器は鳴らすための息の量は少なめで済む反面、オーバーブロウすると音が散ってしまいますので、そこは奏者が気を付けるべき点です。801、801Jの持つ音色はそこよりも少し手前のところで一番よく出せるようにできています。もしそれを欲求不満に思うようになったら、K10とか、同じガイヤータイプならG10などにアップグレードするべきだと思いますね。

だから801Jも入門用というだけでなく、体の小さい人だったり、女性にもお薦めしますし、年齢を重ねてより軽く吹ける楽器を求めるようになった人にも向くのではないでしょうか。それだけ幅広い世代に適しているからこそ、801シリーズは長く人気があるのだと思います。

ありがとうございました。

※ 岸上穣氏が使用している楽器の紹介ページは以下をご覧ください。

〈ハンス・ホイヤー〉”K10”